Visiter l’expo Colette à la BnF malgré l’escalier

Ah, donne-moi la main ma fille, là, sinon…

Sinon je ne descends pas.

Les architectes contemporains oublient en concevant leurs plans, les handicapés du vide, les terrorisés de la perspective verticale. L’inclusivité s’arrête aux portes d’un ascenseur aux parois transparentes que j’imagine perçant le ciel au bout d’une tige, comme celui de Jacques Prévert dans Le roi et l’oiseau. Je vis mal les traversées des gares de nouvelle génération et déjà anciennes, Lille Europe et Valence TGV, ou celle très récente, d’Oullins centre sur la ligne B du métro lyonnais. Plus la plongée fait grandir sous moi un vide apparent, plus je réclame des œillères et colle mes pas du côté des escalators qui longe un mur. La tragédie, c’est l’escalator sans mur, grimpant entre deux vides, l’escalier en métal, sans contremarche, comme celui de la sortie de l’Opéra de Lyon (merci au bras de mon cousin après le concert de piano), c’est la passerelle aérienne pour rejoindre une sortie arrière de la gare de Lille Europe, encore, ou celle du musée d’Orsay pour rejoindre l’ours de Pompon. Allongée sur le dos sur un tapis dans la pièce cathédrale d’une MJC pour mon cours de Pilates, je me demande en observant les lignes de fuite des poutres pourquoi, dirigé vers le haut, le dénivelé ne produit pas de vertige.

Elle rit, ma fille et me tend son bras. Je m’accroche comme ma grand-mère le faisait au mien autrefois. C’est moi qui riais alors.

-Imagine que c’est un escalier normal, comme à la maison, juste plus long.

Oui, mais là, en plus, ses marches sont peu profondes, mais là, en moins, il n’y a pas de contremarche. Même à la descente, le vide invisible entre mes pieds m’oppresse, comme le gouffre de la haute mer sous le pont du bateau si j’ai la témérité d’y penser.

Funambule récalcitrante, je reste vers le milieu des marches, calée contre ma fille. La rampe frôle de trop près le précipice : je ne la touche pas. Si j’étais venue seule, aurais-je réussi à atteindre mon but, malgré ma motivation, paralysée entre ascenseur de verre et escaliers vertigineux ?

Oublier pour un temps que ce trajet m’attend au retour, et qu’en montant le regard, au niveau des meurtrières horizontales entre les marches, plongera au-delà de ces barres de métal qui soutiennent nos corps. Enfin mettre pied à terre et sentir son corps se détendre… avant de se ressaisir : cet « en bas » où je viens d’atterrir est aussi un « en haut ». Les immeubles modernes prolongent en sous-sol leurs étages troglodytes, éclairés par un jardin-puits de lumière, grâce à une paroi de verre. Là encore, marcher en italique, frôler le mur. Se promettre en récompense un thé Earl Grey brûlant et un cookie au chocolat. Ceux achetés la veille nous attendent dans un sachet de papier kraft taché de beurre.

Lors d’une ascension au Centre Pompidou par les escalators extérieurs, où, enfin arrivée sous les plafonds trop hauts, les lumières trop éclatantes, face à des ascenseurs bondés, je m’étais sentie vraiment mal à l’aise, paralysée par l’idée de devoir redescendre par là où je venais de monter. Fermer les yeux est impossible sous peine de chavirer. Malgré mes efforts pour m’éloigner d’une scène de détresse dont je crains qu’elle soit contagieuse, j’entends une gardienne du musée rassurer une jeune femme en pleurs. Elle porte ses mains au visage pour dissimuler le vide imminent et son désarroi, comme si les émotions étaient honteuses, pour cacher l’impasse dans laquelle son ascension l’a placée.

– C’est normal, ça arrive souvent, mademoiselle.

Ça arrive souvent, mais le retour d’expérience, sans doute sujet au vertige lui aussi, reste planqué, tétanisé, dans un fond de couloir tout en haut sans pouvoir rejoindre les cabinets d’architecte.

Mon pompon personnel, je l’attribue aux concepteurs de l’hôpital Saint-Joseph et Saint-Luc à Lyon sur les quais du Rhône. La passerelle qui enjambe le mini jardin-puits de lumière pour les étages inférieurs est en verre translucide. Je vous laisse imaginer les chorégraphies improvisées des visiteurs, blessés et malades par temps humide. Je me revois, un début décembre neigeux, à quelques jours de donner naissance à la fille qui me donne aujourd’hui le bras pour mes vias ferratas citadines, aller consulter pour une brûlure sérieuse au pouce causée par une éruption de cire à épiler. Accrochée des deux mains à la rambarde, je tâchais d’éviter un vol plané de dessin animé.

Les marches de métal ajouré, les surfaces glissantes, les rambardes de verre avec vue imprenable sur le centre de la Terre sont des voies d’expulsion du manège de la société. Comme tant d’autres, elles propulsent via des voies de garage, vers la province de la vie.

Dans ce labyrinthe, me voilà égarée.

Retournons au bas de cet escalier majestueux au rabais, qui entraîne le visiteur dans le ventre de la Bibliothèque nationale de France. Les fonds de livres et de manuscrits s’empilent vers le ciel dans des tours sans fenêtre, dont il a fallu occulter, de l’intérieur, la transparence pour disposer de murs où placer des étagères et protéger les documents anciens. Les espaces de consultation des ouvrages, de lecture, de travail sont confinés dans les sous-sols, et n’ont droit en guise de lumière naturelle qu’à un couloir de desserte à un côté vitré. Comprenne qui pourra.

C’est la BnF François Mitterrand, comme l’Opéra Bastille est une création de commande du cher monsieur, dont, à peine achevé, il a fallu protéger les parois de filets. Les dalles de verres menaçaient d’assommer les passants. Des bureaux administratifs à la Guillotière connaissent le même sort. Que laisseront nos générations aux suivantes en matière d’architecture et d’urbanisme ?

Ma fille et moi passons ensuite des contrôles de sécurité dignes d’un aéroport avant de déposer nos manteaux dans un casier. Pendant qu’elle se colle à la composition d’un code sur un cadran, à quatre pattes sur la moquette, je lui explique comment, lorsque mon fameux livre sera enfin édité, un exemplaire sera envoyé ici. Puis nous rejoignons la guide et un groupe dont je prends conscience en l’écrivant, qu’il est exclusivement féminin, pour une visite de l’exposition Les mondes de Colette.

En septembre, lorsque j’avais découvert qu’une exposition sur Colette allait être organisée à la BnF, je guettais l’occasion d’y aller. La voilà, cette occasion, lors du bref passage à Paris de ma fille, en année de césure après le bac, entre une mission d’enseignement bénévole de l’anglais dans une école de la campagne cambodgienne, et un stage près de Hambourg. Elle n’a pas souhaité descendre à Lyon. Pas le temps, des amis à voir à Paris… Sa mère est donc montée avec une grosse valise remplie de pulls, de pyjamas en pilou et de chaussettes en laine, deux tickets pour la BnF en poche, avant de redescendre avec des T-shirts imbibés d’humidité tropicale et des pantalons légers tachés de terre rouge, et sans casser les deux coquilles géantes d’escargots d’eau douce ni écraser la canette de bière vide. Ouf !

Voilà donc le moment de faire découvrir à ma fille cette auteure que je vénère.

Dans le métro, je lui avais conté nos aventures depuis son départ à Siem Réap, en particulier notre randonnée itinérante dans les Baronnies et ma rencontre avec le moulin de Jean Giono.

-C’est qui, Giono ?

Aïe, aïe, aïe. Faute grave de maman à corriger sans délai. Explications passionnées. Ordonnance de textes à lire au plus tôt. Et, un rappel personnel à éviter la récidive avec d’autres auteurs chéris.

Faute d’avoir réussi jusqu’à présent à faire lire Colette à mes enfants, elle n’en connaît que les fenêtres de son appartement au Palais-Royal, le château de sa fille Colette de Jouvenel dans le village de Curemonte en Corrèze, et l’anecdote qui touche une de nos personnalités fétiches. En 1951, une Colette vieillissante, invalidée par la polyarthrite, cherche une comédienne pour incarner Gigi dans la mise en scène de sa pièce à Broadway. À Monte-Carlo, elle aperçoit une toute jeune Audrey Hepburn en tournage pour un film. « C’est elle, j’ai trouvé notre Gigi ». Et elle dédicacera une carte postale à Audrey Hepburn avec les mots délicieux, je cite de mémoire : « À Audrey Hepburn, un trésor que j’ai trouvé sur la plage. »

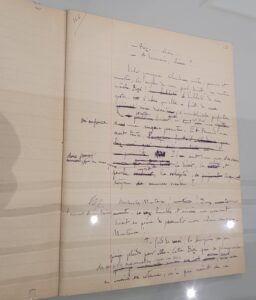

Pour tout le reste, l’œuvre et la vie extraordinaire de Colette, il me faut remplir les vides pour ma fille, et lui donner envie de la lire. Surtout que je lui sens une grande proximité d’âme, avec son bouillonnement créatif, sa passion des plantes et des animaux, son empathie et son sens de l’observation. L’exposition pourrait piquer sa curiosité, moi je suis impatiente de découvrir sur le fameux papier bleu et les cahiers d’écolière, les saints manuscrits.

La guide nous accueille, nous remet une oreillette pour mieux l’entendre, et nous invite à la suivre, sans nous appuyer aux vitrines sinon, ça sonne. Une visiteuse pose sans cesse des questions en hochant la tête d’un air pénétré. Je me mords les lèvres pour ne pas rire. Bien entendu, au bout de quelques minutes, mon regard croise celui de ma fille et nous tâchons d’étouffer nos gloussements peu charitables, car les questions sont pertinentes. Pendant l’exposé très intéressant, nous éviterons chacune le regard de l’autre le temps d’apprivoiser notre complicité retrouvée après son voyage.

En ce vendredi après-midi, l’exposition est calme, les photos et vitrines accessibles. Sans doute peu d‘étrangers viennent-ils ici, concentrés sur Mona Lisa et la librairie Shakespeare et Cie. Je n’apprends pas grand-chose sur la vie de Colette. En bonne fanatique, j’ai lu tout ce que je pouvais, j’achète, dès que je les croise, les rares textes encore inconnus. Je me retiens de compléter la présentation de la guide, pour ne pas la ramener comme la fayote de service à qui tout le monde a envie de ficher des claques. Je dévore avec appétit les manuscrits, observe l’écriture de Colette, ses D en un seul geste envolé comme un serpent dressé, comme ses 6, des photos annotées de sa main (« j’habite à cinq centimètres par là », sa carte de presse, sa boîte à maquillage rouge qui servira de modèle à celles qu’elle vendra dans son institut de beauté au 6 de la rue de Miromesnil, son costume de petit faune recréé avec des coupons de kimono japonais de l’époque.

Face au panneau de L’enfant et les sortilèges, ma fille soudain fait le rapprochement.

– Quoi, c’est elle qui a écrit ça ? Ce CD qui m’a traumatisée !

Oui c’est elle, le cauchemar si bien amplifié par la musique de Ravel, japonisante, presque dissonante, qui agace l’oreille comme le gosse irrite sa mère. L’horloge qui ne peut plus s’arrêter de sonner, le fauteuil, le chat, l’écureuil qui se vengent d’un petit monstre. Par fidélité au talent de l’autrice et du compositeur, je l’avais acheté à mes enfants, malgré mes souvenirs de jeunesse mitigés. Ils ne l’avaient écouté qu’une seule fois, avant de refuser même de regarder la couverture du livret qui les inquiétait. Ai-je transmis de bonne foi un traumatisme musical ? Ce monde onirique terrorisant semble plus adapté aux grands. Me vient l’envie d’écrire une version amendée, L’adulte et les sortilèges où les agresseurs de tout poil se retrouveront de la taille et de la compétence d’un haricot sec entre les mains de leurs proies…

J’apprends émerveillée que Colette utilisait des stylos plumes différents pour ses créations en fonction de leur genre (roman, essai, nouvelle) et qu’elle leur donnait des noms. Et que depuis janvier dernier, elle est tombée dans le domaine public : certains de ses manuscrits sont consultables en ligne sur le site Gallica de la BnF.

Une feuille de papier, un stylo, de l’encre ne sont rien sans la main, l’éclair de création, les heures de labeur qui y formeront des phrases. Un jour, les collectionneurs passionnés, les bibliothèques se les arrachent. Nos tapuscrits virtuels n’auront même pas la dignité de tomber en poussière. Les fonds de Gallica dans quelques dizaines d’années seront-ils exactement les mêmes qu’aujourd’hui, sans ajout, faute de support original ?

Je découvre l’anecdote selon laquelle les messieurs, clients et serveurs, se précipitaient au premier rang du caf’conc’ où Colette se produisait sur scène, car elle ne portait pas de culotte. Cela fait grincer des dents. Comme la signature de Willy sur les premières éditions des Claudine, et beaucoup trop des suivantes. Et résonne avec le génial Ainsi soit-elle de Benoîte Groult dans que j’ai lu avec avidité dans le train la veille.

Colette inventrice de l’autofiction, avec qui je me sens une si grande proximité d’âme, de vision du monde dévoré par les sens, avec qui je partage presque une date de naissance à cent ans près. Colette, mon gourou absolu des chemins de terre creux au parfum de violette.

Penchée au-dessus de ses pages d’écriture, j’espère la contamination du génie par contact rapproché avec l’œuvre originale, et l’amitié filiale par-dessus les années.

-Quoi ? Elle a eu une relation avec son beau-fils ? Et il n’avait que seize ans ? Mais c’est atroce !

Ma fille est choquée. L’outrage qu’elle ressent ne m’atteint pas. Colette, je lui passe tout, et au fond de moi je pense même qu’il a eu de la chance le jeune Bertrand. À l’inverse, je juge sévèrement une starlette botoxée qui a enchaîné jadis un père et son fils, pourtant majeur. Le seul comportement qui me dérange en elle, c’est le désintérêt pour sa fille, que je plains de tout mon cœur. À Curemonte j’avais lu une citation de celle qui s’était illustrée dans la Résistance, et osait s’adonner à l’écriture dans l’ombre portée d’un monstre sacré : « Avoir une mère comme la mienne, il faut toute une vie pour s’en remettre. »

Je glane tous les livrets sur l’exposition et même le dépliant sur la maison de Saint-Sauveur-en-Puisaye, que je prononçais Saint-Sauveur-en-Puisaille quand j’étais gamine. À la boutique, j’achète des cartes postales, reproductions de photos, en noir et blanc bien sûr, et La chatte pour ma fille, comme introduction au monde de Colette. J’espère l’appâter par son amour des animaux. Pour moi je rachète Bella Vista, car la vieille édition de ma mère n’a pas, comme celle-là du Livre de poche, des nouvelles moins connues, et là, là, la citation que je cherche partout pour un livre en cours.

Arrêtée au passage des tourniquets par un ticket devenu muet, je laisse ma fille s’enfuir vers un rendez-vous. Je m’obstine à essayer de le faire parler ce morceau de papier augmenté. Rien. Je l’avais acheté la veille à la Gare de Lyon, par dépit, car ceux chargés sur mon téléphone étaient réservés aux bus et je n’avais pas envie de procéder à des achats en ligne, en sortant lunettes et carte bleue dans la foule. Le lendemain, il ne marchait plus. Je serre les dents avec l’envie de gueuler, car l’ironie m’étouffe : j’ai travaillé des années dans la billettique dans le transport. J’ai envie d’appeler une ancienne collègue aux compétences pointues pour lui dire : « tu te souviens, nos études sur le billet sans contact ? Ben ça déconne, hein ce support jetable ! C’est de l’arnaque. » La vendeuse au guichet me le confirmera : ça déconne, le bout de papier est muet. Et c’est de l’arnaque : je n’ai plus qu’à en acheter un autre et à faire le deuil des titres non consommés. Quand je pense, madame, que le grand argument de la mise en billettique, c’était la reconstitution possible des abonnements en cas de perte. Mais ne nous perdons pas dans les définitions du voyageur occasionnel sur un réseau dont il connaît mal les conditions d’utilisation. Lyon vient de passer en tarification alvéolaire sans en dire le nom, Londres est en tarification kilométrique, mes pieds me facturent à l’heure, et mon cerveau a renoncé à comprendre les tarifications des transports, et ce dans tous les pays.

De retour au calme, avec une tasse de thé noir brûlant à la pêche (le seul que j’avais), après quelques bouchées d’un cookie rassis (et devait l’être déjà à l’achat la veille), j’écrirai une dédicace au livre pour ma fille, avant de le glisser dans son sac pour l’Allemagne. Voilà une lecture pour laquelle il a fallu vaincre un ticket de métro récalcitrant et franchir un escalier vertigineux. Merci bichette pour ton bras à la descente, je confie ta nouvelle aventure aux mots de Colette.

Et aussi, je vais acheter Ainsi soit-elle que j’avais emprunté à la médiathèque, un exemplaire que je barbouillerai de fluo et de traits de crayon enthousiastes, et placerai sur ma table de chevet.

Après Giono et Colette, voilà une autre lecture obligatoire ma chérie. C’est grâce à Benoîte Groult qui a présidé, dans les années 1980, la Commission de terminologie pour la féminisation des noms de métiers que je peux écrire que Colette est une grande autrice. C’est elle qui a publié pour la première fois en 1986, l’intégralité de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791, rédigée par Olympe de Gouges, que tu m’as fait découvrir lorsque tu l’as étudiée pour le bac de français.

À la gare de Lyon, mon téléphone buggera au moment de la lecture de mon billet sur le tourniquet qui détectera, lui, les titres TCL et Navigo. J’aurais tant aimé vivre au temps de Colette, pour les fauvettes à tête noire dans les haies faufilées de renouée, un monde non surpeuplé, le temps de vivre avec les saisons, et l’accès au train ou au métro avec un petit morceau de papier, dont la valeur écrite dessus dans un langage accessible, ne s’effaçait pas selon les caprices de l’outil.

J’achète mes livres en librairie, mais parce que je passais devant, j’ai tenté l’achat d’Ainsi soit-elle et d’un roman graphique de Cati Baur à la FNAC. En accédant au rayon livres, les pancartes « Meilleures ventes » et « Dernières parutions » des têtes de gondole me soufflent que c’est peine perdue. Le libraire me le confirmera, après avoir vérifié dans sa tablette pour ces titres qu’il ne semble pas connaître : la qualité se commande. Je m’en occuperai donc ailleurs, avec d’autres livres de Benoîte Groult, car si sa voix et sa pétillance m’inspirent, elle écrit aussi bigrement bien.

Ma fille, pour dimanche, je t’ai envoyé tes billets de train SNCF et DB. Tiens-moi au courant du succès de tes correspondances à Mannheim et à Hambourg et au-delà. Tu vas vivre un sacré choc culturel et thermique entre la campagne tropicale cambodgienne où les habitants ont à peine de quoi manger, et une bourgade allemande cossue déjà en hiver. Seul le rythme du soleil sera peut-être le même. Il t’aidera à t’adapter.

Dans la vie, au moment des croisements et des choix, suis ton intuition, inspire-toi de ces grandes dames et d’autres femmes aux âmes fortes. Ne cours pas dans les escaliers, surtout si ta mère t’accompagne.

Merci pour votre lecture et votre fidélité.

Voici les actualités côté créations littéraires, garanties sans artifices, avec le plus d’intelligence, et d’intégrité possibles : le brouillon d’un nouveau livre s’achève, d’autres sont en gestation. Je viens d’envoyer mon premier manuscrit à des éditeurs sélectionnés. Comment les convaincre de l’ouvrir ?

Pour soutenir Mainzalors dans cette démarche, croisez les doigts, postez des commentaires positifs ;o), abonnez-vous !

Cœur avec les doigts – c’est la mode chez les djeunes.

Merci Estelle pour ce récit qui m’encourage à lire Colette . J’ai beaucoup appris de son histoire avec « les docs de la grande librairie « . Sûr je vais m’y mettre .. et quel plaisir toujours renouvelé de te lire ..

Merci beaucoup Hélène. Oui c’est une personnalité fascinante et une écrivaine intimidante…

Bises.