4 jours de randonnée itinérante dans les Baronnies

L’urgence d’écrire me pousse à mon bureau à peine le lave-linge lancé, le cinquième en deux jours. Je replie les volets métalliques, fermés sur notre absence, le plus discrètement possible. Ma benjamine profite enfin de grasses matinées pendant ses vacances. Par la fenêtre ouverte, un chien aboie, des oiseaux pépient dans la haie. Le froid me poussera à la refermer. Le maëlstrom d’émotions positives de la dernière semaine m’a chahutée. J’ai hâte de mieux les comprendre et de vous raconter.

Au début des vacances de la Toussaint, des retrouvailles familiales nous ont emmenés jusqu’en Avignon, où les fous rires, des recettes oubliées et des maisons d’autrefois revues depuis la rue et les bords du Rhône ont ressuscité un instant nos disparus. Tous les cousins ont joué le jeu de la surprise pour célébrer les quatre-vingts ans de notre patriarche, qui lui-même a fait semblant d’ignorer ce qui se tramait. Il n’a pas été simple de l’attirer dans notre guet-apens ! L’excuse invoquée (aider à repeindre le banc du cimetière) ne l’a pas inspiré. Alors mon frère lui a imposé d’être le samedi 18 octobre à Avignon. Avec sa famille, il s’est dépêché, comme nous tous, de le devancer. Ça a marché. Il y était. Comme quoi, être direct parfois suffit.

Nous avons profité de notre descente vers la Provence pour organiser des vacances dans les Baronnies. Cette contrée plusieurs fois traversée avec éblouissement, mais jamais explorée, nous allions apprendre à la connaître grâce à quatre jours de randonnée itinérante. Je rêvais de découvrir ce coin de haute Provence et basses Alpes, sauvage, vivant et pourtant désert. Depuis la naissance de mes enfants, je rêvais de repartir à l’aventure, un pied devant l’autre, avec pour seuls véhicules mes chaussures de marche et mon sac à dos, seuls repères les deux traits rouges et blancs sur les rochers et les troncs d’arbres, quelques cairns, des panneaux jaunes, l’heure du carré de chocolat aux amandes et la perspective d’une douche chaude.

La marche au long cours est une passion dont les contraintes familiales et mon corps m’avaient privée depuis trop longtemps. Au mal au dos cadeau de mes grossesses, que je rééduque depuis plusieurs années, s’est ajouté au printemps dernier un sale covid à rallonge. Mais là, encouragée par mon kiné, j’ai décidé de m’autoriser à suivre mon envie.

Les pas dans les cailloux, sur les tapis d’aiguilles de pin, de feuilles brunes de hêtres, dans le parfum des buis, des genêts ou du thym, épurent les sensations et libèrent les pensées. Les deux premiers soirs, j’ai noirci avec bonheur des pages et des pages en arrivant à l’étape, puis l’épuisement physique a eu raison des séances d’écriture. J’avais mal partout (sauf au dos !). De retour à Lyon, j’ai griffonné des mots repères pour activer mes souvenirs au moment de les consigner ici. Me voilà devant cette page blanche virtuelle, empêtrée dans des émotions tempétueuses, comme les torrents aux gués noyés qui nous ont posé des casse-tête pour les traverser. Le carnet reste fermé sur le bureau. Le brouhaha intérieur me confisque le bout par lequel je pourrais attraper ce récit.

Soit, récit, jouons à cache-cache. Toi que j’ai construit pierre à pierre sur des kilomètres escarpés. Si tu veux bien, partons du sac à dos.

Il m’a été prêté par une amie (merci C.). J’y ai fourré une trousse de premiers secours, le nécessaire de toilette dans un sac plastique (un fond de shampooing, un pain de savon coupé en deux, dans un sachet, des brosses à dents et un tube de dentifrice entamé, un flacon de crème, un déodorant minuscule), quelques sous-vêtements, chaussettes et T-shirts à manches longues, un deuxième pull et un foulard, un deuxième pantalon, un pyjama, une cape de pluie. Un rouleau de PQ, un gel désinfectant, des lunettes de soleil, un cahier et un stylo, un carnet à dessin et un crayon à papier dont la mine me piquait le dos à un moment que j’ai cassée avec une pierre, le chargeur de mon téléphone. Dans un sachet, le fond de tiroir de barres de céréales, y compris des Corny de Mayence à la DLCR 2023, des pommes, le pique-nique du jour, une gourde.

C’est tout.

Et ce dénuement est immense.

Le matin du départ, remplir ce sac de l’essentiel en renonçant aux chaussettes ou T-shirts, qui en temps normal n’auraient pas été superflus, était une joie absolue. Pourtant, par la fenêtre de la douillette chambre d’hôtes Le Cheval Blanc, le brouillard bouchait la nuit. Après le copieux petit-déjeuner de Françoise, j’allais me retrouver martelée de pluie, fouettée par la tempête annoncée, je savais d’expérience que mon poncho allait se déchirer, malmené par les branches alourdies d’eau, contraint par les tiraillements pour enfiler le capuchon et mes gestes impatients avec les emballages. Je prévoyais de manger debout, en frissonnant, je ne donnais pas cher de l’étanchéité de mon nouveau pantalon, annoncé comme partiellement déperlant, et de celle de mes chaussures, et pourtant j’avais hâte de partir. L’aventure tenait dans ces quelques kilos emballés de toile turquoise et le double nœud de mes lacets.

Françoise a la gentillesse de garder notre voiture dans son jardin et nous conduit au centre de Serres. L’impatience est contagieuse. Là au seuil de notre chemin, au pied de la colline, nous nous photographions tous les trois, radieux. Voilà des semaines que nous en parlions mon mari et moi à mots couverts, car ma fille souhaitait garder la surprise de la destination. Elle a juste su l’essentiel : elle allait marcher et pour la première fois de sa vie porter un vrai sac à dos en montagne. Elle a donc pu essayer les équipements indispensables, au Décathlon de Lyon et la veille à celui de Sisteron, parce que bien sûr, on avait oublié un poncho sur la chaise de l’entrée. La météo s’assombrissant d’heure en heure, nous nous sommes offerts des pantalons plus sérieux. Et en avons profité entre deux rideaux de pluie, pour saluer Mathilde, mon interlocutrice de l’office du tourisme, qui savait ce qui nous attendait.

C’est maintenant ! C’est parti ! L’aventure est au coin de la rue, de cette calade en pavés. Après la chapelle du haut de Serres, la liberté s’appelle sentier en lacets dans la brume, à travers un désert de garrigue et de forêts, dans cette végétation qui mélange Provence et montagne, lavande et hêtres, thym et genêts et serpolet. Les buis à cette altitude sont superbes, luisants de pluie, épargnés par la pyrale que nous retrouverons en fin de parcours, dans un pays plus chaud.

Après quelques kilomètres et plusieurs centaines de mètres de dénivelé, nous calons notre rythme sur notre respiration, comprenons comment, et surtout quand, empiler les couches de vêtements, la fréquence idéale des pauses pour se désaltérer et croquer quelques fruits secs. Côté orientation, rien de plus facile : suivre les panneaux et s’en remettre pour le contrôle à celui qui porte les cartes. Emoji clin d’œil.

Grimper dans la brume, entre des genêts étoilés d’argent par les araignées mouillées, s’extasier lorsque les nuages se déchirent et laissent apercevoir les sommets environnants et des traces de neige fraîche dans le massif des Écrins. Suivre des crottes de renard, mettre la main dedans par inadvertance en escaladant. S’enivrer des parfums de buis et de pins, de terre mouillée, d’humus et se réjouir de trouver une pierre presque sèche sur laquelle se poser pour pique-niquer. Marcher sur une noix fraîche et la croquer. Ramasser une bouteille d’eau vide pour la jeter dans une poubelle. Enfiler son poncho encore intact lorsque la pluie tambourine. Constater que les patous ne sautent pas par-dessus le filet qui encercle leurs troupeaux, que les bêtes en liberté (et donc leurs patous) sont descendues des alpages, que les pieds restent au sec. La joie est simple.

Notre itinéraire déserte la civilisation et nous emmène d’oasis de pierre en oasis de pierre, où nous dormons au chaud, nous restaurons de plats gourmands et échangeons avec nos hôtes.

Le corps subit, encaisse et se renforce. Un horizon toujours neuf et le chant de l’eau nous accompagnent et nous restaurent. Dans ces contrées arides que l’automne désaltère, le grondement du torrent en fond de vallée nous condamne à la recherche de passages étroits pour les traverser en sautant ou à quitter nos chaussures. Les ruisseaux chantonnent, le fil d’eau de source murmure. La pluie métronome orchestre ce monde aquatique, la pluie sur nos habits, la pluie sur nos têtes, la pluie dans les flaques. Le pantalon déperlant sèche vite, le T-shirt en coton non, quelle plaie ce T-shirt trempé de transpiration qui colle et refroidit au déjeuner. Je me promets au retour d’investir dans des sous-vêtements modernes. Soudain, la pluie s’envole vers d’autres sommets, un rayon de soleil perce les nuages, réchauffe la poitrine, illumine d’or les forêts, rassure. La descente dans les rochers sera moins dangereuse.

La tempête Benjamin fouette la France, nous nous en apercevons à peine. Juste une rafale foudroyante, un rideau de pluie et des coups de tonnerre au lever dans le gîte d’étape de Praboyer, dans un vallon perdu où notre téléphone ne capte pas, sans wifi. Avant de nous donner la météo, Claire nous demande si nous souhaitons la connaître. Tant pis, tant mieux, nous n’avons pas le choix, et c’est merveilleux cette absence de choix.

Si nous randonnions en étoile, nous aurions au moins attendu que les éléments se calment. Là, non. Nous avons une étape à avaler, un but à atteindre dans l’après-midi. Aucun de nous trois n’a envie de baisser les bras et poser le sac. Non. Pourtant mon pantalon est déjà trempé alors que je dis au revoir à Claire devant le gîte. Notre hôte du soir me contactera par texto pour avoir la confirmation de notre passage. Oui, nous sommes bien partis malgré la météo et nous arriverons bientôt. (Enfin un peu plus tard, car les durées indiquées sur les panneaux sont optimistes par rapport à notre rythme.)

Nous descendons à un village endormi et remontons dans une forêt détrempée. Puis au col des pins, magie des cieux et des expositions, nous basculons sur l’adret, où nous nous asseyons un instant au soleil, dans une herbe presque sèche. Deux descentes très pentues dans des rochers et des cailloux glissants, lits de torrent épisodique, un long sentier étroit en balcon dans les pierriers se font au sec. Heureusement. Je cueillerai, jamais plus d’une ou deux branches par touffe, jamais avec la racine, des brins de thym dont je parfume la poche de ma polaire et mes doigts. Ils soigneront nos rhumes cet hiver. Dans un vallon perdu, le long d’un champ, une haie de cognassiers oubliée sème des fruits dorés sur la route forestière. Nous en ramassons quelques-uns dans l’herbe et la boue, les moins piquetés de vers, histoire de charger un peu plus le sac de mon mari. Je les ai fait cuire hier. J’aime tant le parfum du coing. J’en ferai de la gelée et de la pâte de fruits ce soir.

Cette aventure minuscule célèbre des retrouvailles avec mon corps. Oui, je peux lui faire confiance pour repartir sur les chemins en itinérance. Aucun record personnel ni en distance ni en dénivelé, juste la découverte de sensations nouvelles dans un corps abîmé par les grossesses et l’empilement des jours, l’apprentissage d’une nouvelle confiance.

Le dernier jour, les derniers kilomètres de montée nous achèvent ma fille et moi. Elle s’accroche et me devance. Oubliés le paysage et les photos, je reste concentrée sur mes pieds, les cailloux qui roulent, le prochain pas. Puis le prochain. Et le prochain. La main de mon mari qui tente d’éloigner mon renoncement. Je résiste à une furieuse envie de m’asseoir par terre pour ne plus bouger, comme les pauvres salamandres écrasées (mais pourquoi ? Il passe si peu de voitures sur les pistes forestières). Je m’imagine dans un film catastrophe en pleine ascension de l’Everest, m’effondrer avec un geste grandiloquent : laissez-moi, je vais mourir ici. Comme j’ai bien conscience que personne ne viendra me sauver de moi-même, je cède au réalisme et à l’orgueil. Nom de nom, je vais le tordre ce col. Mais pourquoi est-il si loin ?

Montée régulière, droite, sans lacets dont l’arrivée sans cesse s’échappe.

Une voiture, puis une autre, chargées de chasseurs en gilets orange fluo nous doublent. De quel droit ces types vont-ils abattre des animaux sauvages ? Ils ne leur appartiennent pas, ils sont à tout le monde. Pourquoi ce besoin de s’attribuer, ces passe-droits moraux ? Dans un réflexe spontané d’analyse sur l’espace flou de la frontière entre les libertés de chacun, la colère me rebooste.

Je m’accroche à mes bananes parce que bien sûr, nous voyageons avec des bananes, nous ne savons pas faire autrement. Des bananes séchées dans un sachet en papier. Et des bananes fraîches pour le dernier pique-nique, transportées à la main pour éviter de les écraser. Et je rumine et je ronchonne (in petto, pas assez de souffle pour discuter). Et mes questionnements s’éparpillent vers la chapelle du départ dans laquelle on n’a pu rentrer, car elle était fermée. Google Maps m’avait appris par inadvertance qu’elle était notée. Ainsi des visiteurs likent les lieux spirituels comme les coffee shops et laissent des commentaires. Sur le confort des chaises ? Les bouquets de fleurs ? La qualité du silence ?

Quand j’étais gamine, je ne comprenais pas ce qu’on me racontait au catéchisme. Je me concentrais sur mes crayons de couleur. Même si le sens du mot m’échappait, je vivais déjà ma spiritualité par une communion avide avec la nature, en branchant mes veines aux ruisseaux, mon cœur aux branches fouettées par le vent, et surtout, en m’assourdissant du silence des humains. Dehors donc. Et seule.

Pourtant, j’aime retrouver mes semblables le soir, en nombre limité, pour des échanges simples. À nos gîtes nous avons entendu des histoires merveilleuses.

À Sigottier, à La Ferme de la montagne, nous arrivons tôt, frissonnants, poussés par la pluie, et encombrés d’un chien du village en contrebas qui nous avait suivis. Pendant que Catherine cuisine, son mari nous conte la création de leur ferme de chèvres pour la laine, dans les années 1980. Je suis heureuse de l’écouter tout en le plaignant de devoir, encore une fois, répéter ses aventures pour distraire des touristes. Nos hôtes ont monté la filière de transformation du mohair et du cachemire jusqu’alors importés, en faisant venir des bêtes du Texas et d’Australie. Quelle surprise de découvrir que des chèvres vivantes prennent l’avion ! On a écouté les attaques des meutes de loups, découvert les bergers d’Anatolie, chiens géants embauchés pour protéger les moutons, méchants avec les randonneurs. Nous sommes soulagés d’apprendre qu’il ne devrait pas y en avoir sur notre parcours. Notre fille guettera les loups en espérant les croiser.

Au Gîte de Praboyer, chez Claire, nous en apprenons sur l’humain. Elle nous raconte la dame qui marche des mois avec un sac de cinq kilos, une seule tenue (un short) et le gars qui randonne quelques jours harnaché de vingt kilos. Elle évoque le monsieur qui étrenne sa retraite en partant de Hendaye vers Lille, car lui a-t-il confié, si d’autres vont vers Dieu, lui marche vers les hommes. Ça me plaît, ce chemin de Compostelle à rebours. SI j’en veux pour preuve ma tentative – unique – de courir en sens inverse des joggeurs autour du Parc de la Tête d’Or dans ma jeunesse, il a dû batailler pour avancer. Elle nous dit n’avoir que le meilleur des gens et nous l’explique : « Quand ils arrivent, ça fait déjà deux heures qu’ils rêvent du gîte. Du moment qu’on répond à leurs besoins fondamentaux, on a tout bon ». Pour nous, oui, elle avait tout bon. Des petits choux au fromage de chèvre et à l’ail des ours. Et même des BD d’Astérix.

Patricia nous raconte l’histoire de sa maison, Atypique Détour à Rosans, une ancienne caserne de gendarmes, qui a abrité cinq familles (avec à l’époque, comme dirait mon petit neveu de quatre ans pour évoquer tous les passés, une seule douche en sous-sol près de la cellule de dégrisement, pour tous). Elle a ensuite été rachetée par un laborantin originaire d’Europe de l’Est, passionné d’animaux mortels. Il rapportait serpents et araignées de leurs pays d’origine, les élevait pour en extraire le venin et en faire de la poudre envoyée aux États-Unis pour la confection d’antidotes. Le petit-déjeuner nous a été servi dans la pièce d’accueil du public (fusionnée avec les bureaux du chef et du sous-chef). Certaines portes et fenêtres et l’escalier sont d’origine, et la main qui glisse sur la rampe s’imagine emboîter le pas à un homme en uniforme. Dans quel contexte ? Les pieds cherchent les traces de ma mère petite fille qui a grandi dans d’autres casernes, dans les Bouches du Rhône. Sur la carte de France accrochée au mur où tous les visiteurs ont identifié leur ville d’origine, nous enfonçons une épingle au sud de Lyon.

Ma fille est surprise de traverser les jours en ne parlant qu’à ses parents, à nos hôtes du soir et du matin, et aux chiens croisés dans un hameau. Les montées l’éreintent, mais elle ne se plaint pas et son sourire trahit sa fierté, en se retournant sur la journée, de constater le chemin parcouru et d’avoir atteint un sommet facultatif. Maman, il faut être un peu différent pour vivre à la montagne, non ? Oui, heureusement. Notre périple a été organisé par une femme (et moi ;o)). Ce sont des femmes qui nous ont accueillis, nous ont raconté, nous ont ravitaillés. Merci à elles (et au mari de Catherine).

À l’arrivée à Rémuzat, après avoir observé les vautours dans la falaise au télescope, un taxi (payé au forfait) est venu nous chercher pour nous ramener à notre voiture. « Je fume la cigarette, et on y va. » Il conduit paisiblement, laisse doubler les excités du volant, nous laisse le temps d’admirer les gorges de la rivière et l’explosion de couleurs d’automne des forêts. Je le complimente sur les paysages. Il me répond qu’il est chauvin, mais que franchement les Hautes-Alpes sont le plus beau département. Avec n’importe qui d’autre, j’aurais ferraillé, brandissant mon Ardèche. Mais pas là. Je l’ai placé bien sûr, mon chauvinisme perso et accepté notre place ex aequo au sommet des beautés naturelles sauvages et à mon goût. Je l’ai questionné sur la signification de la place du Tricot, vue dans trois villages. Il ne savait pas, son patron, appelé exprès, non plus. Une dame de l’office du tourisme de Serres nous éclairera : c’était l’aire où se pratiquait un jeu similaire au jeu de paume. Exit l’image des joutes d’aiguilles et de pelotes sur des bancs de bois ! Heureusement que je n’ai pas demandé à Google, sinon ces échanges sympathiques n’auraient pas eu lieu (et les IA buggent volontiers sur le sujet de la toponymie régionale).

Le dernier soir, nous avons dormi au nord de Serres au Moulin du Paroy dans lequel étaient jadis broyés le petit épeautre et les noix. Une roue d’entraînement pour deux meules, un « moulin blanc », un « moulin noir », avec les mécanismes de bois parfaitement conservés. Cela aurait déjà suffi à nourrir ma curiosité, mais que vois-je au mur ? Des dédicaces de Jean Giono au meunier. Les maîtres des lieux François et Anja nous expliquent que Jean Giono a rencontré le meunier dans le train Manosque-Grenoble. Ce dernier lui a proposé de s’arrêter acheter sa farine chez lui lors de ses transhumances. L’écrivain venait donc se ravitailler dans ce moulin secret de fond de vallon, en farine blonde de petit épeautre. Au meunier au corps brisé par la guerre, il a donné sa canne qu’il utilisait plus par élégance que nécessité. Le petit-fils du meunier, à Marseille, a toujours la canne de Jean Giono, en bois au pommeau d’argent ciselé. Elle est en photo au mur. Et moi qui suis amoureuse de ses textes, de sa fusion sensuelle avec les terres sauvages de Haute-Provence, qui ressens une grande proximité avec sa vision du monde, j’en reste bouche bée.

Le grand monsieur Jean est venu là, là où je me tiens, dans ce lieu de communion avec la céréale locale, antique, autour du geste nourricier fondamental. Et tout s’emmêle. Les pieds paquets de Sisteron épicés juste comme il faut, comme ceux de ma grand-mère, mes courses d’enfant dans les collines, entourée de la famille à l’accent chantant retrouvée le week-end précédent, le contrecoup de la fin de mon aventure, le chapelet de rencontres, tant de pas, le fichu col inaccessible, les parfums moussus et le chant de l’eau, l’absence de mon aînée en voyage au bout du monde, les retrouvailles avec mon corps et les vraies richesses.

Ça me brasse, me chahute, me tourneboule. Soudain la digue cède. Je déborde comme les torrents sous la radée. Au petit-déjeuner, entre deux gorgées d’eau chaude (oui il n’y avait pas de déca), je croque un sablé aux amandes effilées et miel de lavande, et je ruisselle.

Je ne veux pas partir.

Je reviendrai. En train s’il le faut. Et puis d’abord, pourquoi il y a-t-il toujours un réseau ferroviaire dans les vallées perdues des Alpes et plus du tout en Ardèche ? Hein ? Depuis 1973, c’est le seul département de France sans train de voyageurs. Quels imbéciles à lunettes — comme l’écrit Giono — ont pris cette décision ?

L’été dernier lors de notre échappée au Pays basque, mon mari et moi nous étions promenés entre deux ondées. Nous avions croisé un pèlerin, sous sa cape de pluie déformée par le gros sac à dos, et je l’avais suivi un instant du regard, envieuse de sa liberté, de son chemin à venir. Nous étions retournés nous abriter dans notre voiture, au bord d’une petite route. La pluie s’est arrêtée, comme souvent au Pays basque, un jeune couple a garé son van près de nous, et en a tiré une table de camping. La femme a lavé une salade et sorti une bouteille de vin. Ils se sont assis contre leur véhicule pour casser la croûte. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens choisissaient de manger au bord de la route, même petite. Je n’ai pas osé leur poser la question. Là encore, j’ai ressenti une pointe d’envie devant leur nomadisme présumé. Un passage de Voyage avec Charley de John Steinbeck lu à l’adolescence m’avait marqué : parti à l’aventure avec son mobil home et son chien, il rapporte qu’à chaque rencontre en route, son interlocuteur le regardait avec des étoiles dans les yeux.

Lors d’une époque difficile de ma vie, je suis partie marcher une semaine dans le désert de Mauritanie, seule avec un groupe d’inconnus. La mise en abyme de deux expériences spirituelles, le désert et la marche, m’avait éblouie, bouleversée, métamorphosée. J’en avais aussi été rassurée : dans la vie, je pourrai toujours me consoler en mettant un pied devant l’autre, loin du bruit du monde.

Je ne ferai sans doute jamais la Pacific Crest Trail comme Cheryl Strayed (cf. son récit Wild), ou Luke Healy (cf. sa bande dessinée Americana) ni la route de la soie comme Bernard Ollivier (cf. Longue marche que je n’ai pas encore lu) ou le sentier des Appalaches comme Bill Bryson (cf. Promenons-nous dans les bois que j’ai lu au moins cinq fois). Peut-être un jour partirai-je pour le tour des Cornouailles comme Raynor Winn dans Le chemin de sel. Une chose est sûre : nul besoin d’exploits pour se retrouver. Juste la joie de se mettre en chemin, que mon corps me permette de faire ce dont j’ai envie et que mon esprit me l’ait autorisé. Une liberté retrouvée.

J’ai introduit ce texte avec le contenu de mon sac à dos et me voilà à exprimer le sens de cette randonnée dans un paysage préservé des injonctions d’Instagram, empêtrée dans le paradoxe de partager mon expérience sans contribuer à le dénaturer. Nous n’avons croisé personne, à part les deux voitures de chasseurs à la fin, et une dame et sa fille au tout début, parties pour une boucle courte. Nous nous sommes délestés du chocolat et des pommes, de nos contraintes quotidiennes. J’ai ressuscité des envies enterrées et éveillé des idées.

Au retour, car il a bien fallu rentrer, sur le périphérique de Lyon, un chauffard m’a doublée à deux cents kilomètres heure, me faisant sursauter. La ville ne me réussit pas. J’ai rangé mes chaussures et vidé le sac que je rendrai bientôt. En mangeant la soupe de légumes rapportés des Hautes-Alpes, je réfléchis déjà au prochain chemin en feuilletant des guides glanés à l’office de tourisme. J’ai hâte d’aller me coucher pour attraper sur ma table de chevet, dans ma pharmacie de l’âme, entre mes livres d’urgence, Les vraies richesses de Jean Giono. Et en me réveillant, de courir à mon bureau pour vous raconter.

Merci à l’adorable Mathilde de l’office de tourisme de Sisteron-Buëch pour son aide précieuse dans l’organisation de notre randonnée.

#notunepub ;o)

En cadeau bonus,

- une série de podcasts passionnants – dont le titre m’échappe ;o) – Avoir raison avec Jean Giono.

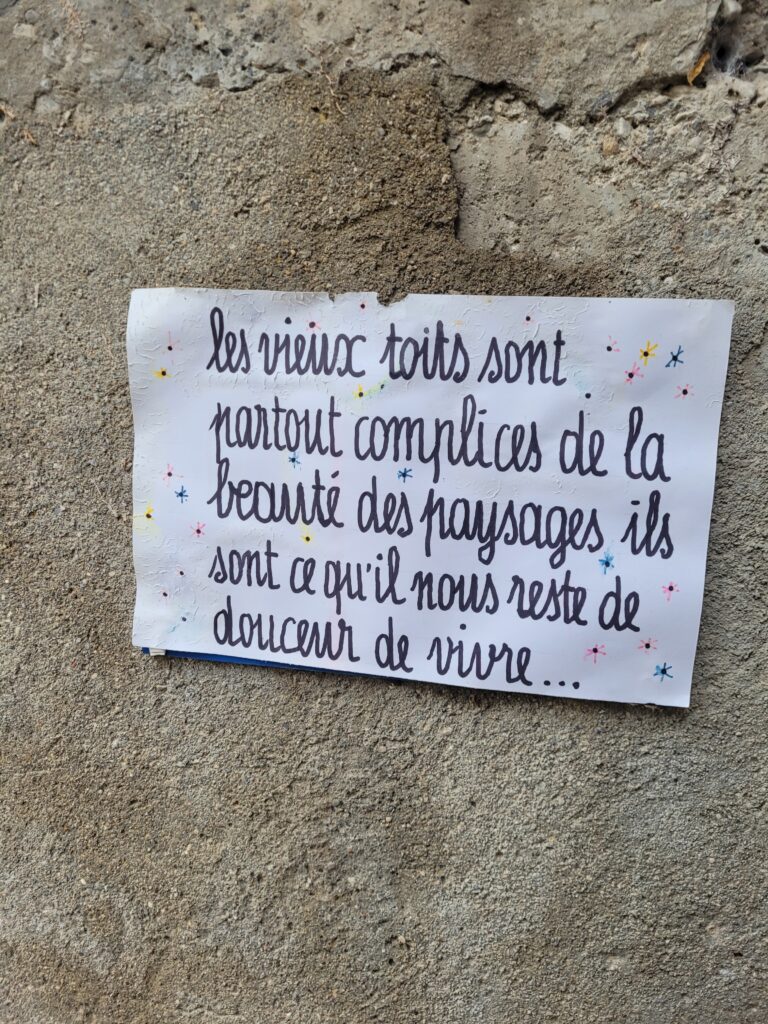

- De l’élégance à ras du sol

- Et des messages pleins de sagesse

La lecture de cet article ne laisse pas de marbre !

Votre style d’écriture est magnifique, vous décrivez les émotions avec justesse, les odeurs des paysages, les textures… Vous nous faites tout ressentir comme si nous y étions, c’est magique.

Merci beaucoup Mathilde.

J’essaie de partager des émotions et je suis ravie que mon texte vous touche.

Bonjour Estelle

Je viens de rentrer à Bourdeilles après quelques semaines bien agréables entre Minorque, la Bretagne et la Normandie et quelque temps à Paris et c’est avec joie que je découvre votre périple dans cette contrée si belle et merci toujours de partager vos émotions, votre détermination aussi à vivre selon vos envies

Je vous embrasse ainsi que votre époux

Claudine

Bonjour Claudine,

Vos échappées d’automne font envie ! Merci beaucoup pour votre gentil message.

Les âmes encourageantes aident l’élan créatif à dépasser les innombrables moments de doutes.

Grosses bises

Estelle

J’ai eu des instants de « chair de poule » en lisant votre texte.

Quelle sensibilité ! Quelle belle écriture !

Les odeurs m’ont enivrées et j’ai dégusté avec gourmandise une banane.

Je ressentais vos douleurs physiques et vos moments de désarroi, mais aussi la magie dans votre cœur.

Merci de partager votre expérience de façon si vivante et imagée.

Maintenant que j’ai découvert votre blog, j’attends le prochain post avec impatience.

Bonjour Françoise,

Quelle joie en lisant votre commentaire : mon récit touche une autre âme !

Mettre en mots des émotions et les confier au vide d’internet est un pari. L’élan créatif doit s’imposer face aux doutes qui voudraient le museler.

Je vous remercie pour votre partage et votre enthousiasme.

Estelle