Dos en vrac, podcasts et balades en forêt

Youhou !

Voyez-vous la main qui dépasse du tas de bois flotté en équilibre sur la rive de 2026 ? Elle vous salue bien. Tendez l’oreille. Vous entendez ? Gaïa aboie et une voix étouffée vous demande comment vous allez.

Début janvier, quand on prenait de mes nouvelles, je m’entendais répondre que la fin de l’année m’avait rouée de coups. Les rouleaux de mes tempêtes m’avaient rejetée sur la grève, abandonnée avec la laisse de mer, cette ligne sinueuse d’algues, coquillages et bouts de filets verts, que la marée dépose en se retirant, oubliant une tongue déchirée ou un moule en forme d’étoile de mer en plastique rouge. Epuisée et découragée par l’acharnement de contraintes récidivistes de fin 2025, la source créative s’était tarie, son énergie vampirisée par la poursuite du quotidien. Dans le brassage d’écume et de galets, le lave-linge continue de tourner plusieurs fois par jour. Et moi, à travers le hublot, j’observe me idées se noyer.

Puis une à une, je les repêche avant qu’elles ne sombrent dans ma cave à idées oubliées, pour s’habiller de poussière et de toiles d’araignées, coincées entre un bocal de kombucha trop longtemps fermenté et des patates germées. Je les attrape par la queue et les note, dégoulinantes, dans mon carnet à fleurs intouché depuis novembre. Les phrases tracées par un stylo à la cartouche presque vide hoquètent sur les lignes pourpres, une lettre sur deux s’efface, avalée par le papier.

La prophétie de l’aveu s’est exaucée. J’ai l’habitude, depuis que nous cohabitons, mon esprit s’impose à mon corps, le préempte, le contraint. Mon dos me le confirme, les coups émotionnels reçus ont laissé des empreintes physiques et si j’en ai plein de dos, lui, en a plein la tête.

Et c’est reparti pour un tour de manège en mobilité réduite, à suivre, enfin, les impératifs de mon corps. Ah si je l’avais écouté plus tôt… Les regrets n’ont aucune valeur. J’ai conscience de mon travers, lutter trop longtemps, trop fort. Trop prendre sur moi, même si j’ai appris depuis quelques années à poser des limites. Parfois je suis la première à les franchir. Pour des raisons qui me semblent impératives et valables. C’est pas la peine d’en plus se flageller. On tentera de mieux anticiper. Le dos est mon frein d’urgence. Il m’a retenue un pied en l’air alors que je m’apprêtais à rendre visite à des amis à Mayence. Non. Tu n’as pas assez d’énergie pour cet aller-retour, et tu te souviens, tu n’as pas que des bons souvenirs sur les bords du Rhin ? Ce n’est pas le moment d’aller les réveiller.

Donc, pas de TGV Lyon-Francfort pour ce coup-ci, un anniversaire fêté comme une voleuse entre mon mari et ma plus jeune, en serrant les dents sous les contractures du dos. Je ne voulais rien, peut-être un gâteau oui, une chocolate roulade svp, mais pas de bougies, non, juste évacuer cette étape pour aller m’allonger. Ils ont insisté, planté trois bougies dans la génoise sombre craquelée, saupoudrée de sucre glace et débordante de crème fouettée. Mon mari a posé le plat devant mes coudes crispés sur la table. Avec ma fille, ils se mettent à chanter.

-Haaaapyyyy Birthdaay to yououououououou…

Vite, vite, par pitié.

-Haaaapyyyy Birthdaay to yououououououou

Quand on chante chez nous, Gaïa se sent concernée.

-WHOUF ! WHOUF ! WHOUF !

En réponse à ses aboiements soudains, je sursaute.

Une lance transperce mon dos. J’éclate en cris, sanglots et jurons.

Et là, ma fille cesse de filmer le désastre.

Et c’est ainsi que l’énergie retrouvée dans les bras de janvier s’effiloche, vampirisée par les tensions musculaires et les grimaces. Il est mal aisé de créer quand son corps hurle. Mal aisé mais pas impossible. Dès qu’il crie moins fort, je m’y colle. Je suis impatiente de vous retrouver.

Au début de cet épisode, le premier week-end de l’année, M. Mainzalors et moi avons été priés de libérer le carrelage : notre benjamine recevait des copines pour une soirée créative et gourmande, à l’occasion de ses quinze ans (anniversaire de fin décembre décalé). Après avoir envisagé la chambre d’hôtes du bout de la rue, j’ai interrogé mon mari des sourcils levés : quitte à faire un sac, si nous prenions la poudre d’escampette ?

C’est ainsi que nous sommes montés vingt-quatre heures à Lans-en-Vercors.

Sur la route, nous avons écouté un podcast anglais : Cautionary tales. L’auteur Tim Hartford raconte des erreurs historiques et en tire des leçons. Les sujets sont d’intérêt inégaux. Mais j’ai été happé par celui sur le percement du canal de Panama, et les hommes qui s’y sont employé. Dans l’article Sans mots, j’avais évoqué un autre podcast (Affaires sensibles sur France Inter) dans lequel j’avais découvert le scandale du canal de Panama, la corruption, la manipulation des médias, etc. Rien de bien nouveau.

Ce qui m’a intéressé, outre la plongée mouvementée dans cette péripétie de l’Histoire, c’est l’analyse du présentateur : la distinction entre « disposition » et « situation », la qualité intrinsèque de la personne et l’événement dans lequel elle agit. Souvent, le second est effacé au profit de la première. « C’est moi qui l’ai fait ! J’ai réussi ! » Oui et tu as réussi parce que la chance a soutenu ton projet et peut-être compensé tes erreurs. Tu as réussi malgré toi. Bien entendu, cela marche aussi en sens inverse : l’échec est souvent dû, non au manque d’efforts ou de compétences, mais au défaut de chance. Et cette sagesse matinale nous plonge dans les bras de Rudyard Kipling : Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d’un même front (citation de mémoire).

À la fin du XIXe, les Français se mêlent donc de construire un raccourci par l’Ouest vers le Pacifique. Ils ont sous la main le pilote du percement du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, consul général à Alexandrie. En termes amicaux avec les autorités égyptiennes, il a su les convaincre et mobiliser les capitaux français, doublant les Anglais. Les contraintes topographiques se sont laissé dompter, le hasard était bien luné. Sans compétences techniques, le vicomte De Lesseps est persuadé – comme son entourage – que lui seul est à l’origine du succès africain. Il prend donc la tête des travaux en Amérique centrale et s’enfonce dans le désastre et le scandale. Ce projet d’ingénierie, un des plus ambitieux jamais entrepris, ne tolère pas l’à peu près et l’incompétence. Les dénivelés sont importants, les glissements de terrain fréquents à la faveur de la saison des pluies, paludisme et fièvre jaune tuent plusieurs milliers de travailleurs.

De Lesseps, décidément très actif, se remarie, fait douze enfants à sa deuxième jeune femme, et lève une collecte de fonds géante à la Bourse de Paris. Les travaux n’avancent pas, les actionnaires sont ruinés, mais la presse corrompue tait la réalité. Les hommes politiques véreux aussi. Les Américains, que l’Amérique Centrale décidément met en appétit, termineront le boulot et perceront le canal de Panama.

L’auteur du podcast le rappelle, le succès de Suez était, comme tant de choses dans la vie, dû au hasard et à la chance. Le vicomte à cheval sur son ego a foncé la tête la première dans son niveau d’incompétence, illustrant avant son étude scientifique le principe de Peter.

C’est ainsi, la tête dans la moiteur de la forêt vierge et les nuages de moustiques que nous avons pris pied à Lans-en-Vercors.

Mon dos m’embêtait en position assise ou couchée, mais me laissait crapahuter dans la neige fraîche, des flocons sur la langue. Sur le sentier qui monte au Moucherotte, nous n’avons croisé que deux hommes en ski de randonnée, et un couple, en raquettes comme nous. Ils ont poussé la porte de la cabane des Ramées avec leurs gros sac à dos nous laissant penser qu’ils vont y passer la nuit. Dans le jour obscurci, les flocons se font insistants. Nous rebroussons chemin.

Je n’aurais pas pu indiquer à mon mari, même si je l’avais retrouvé sous la neige, l’emplacement de l’hôtel de l’Ermitage ou feu BB avait été coincée par une tempête de neige. L’accessibilité capricieuse réduite à une télécabine dépendante du vent, avait fini par décourager même les stars. Après seulement seize ans d’exploitation, l’hôtel avait dû fermer en 1975.

En randonnée avec mon père en août 1999, j’avais été surprise par ces ruines à 1900 mètres d’altitude. Il m’avait conté l’anecdote. J’y suis repassée voilà quelques années. Prairie alpine et pins à crochet ont colonisé les rochers et, heureusement, cicatrisé la montagne. J’ai une passion secrète pour l’exploration de bâtiments abandonnés, mais le regret de la disparition d’une page d’histoire et les voix éteintes de fantômes est largement compensée par la restauration d’une nature sauvage.

Cependant, qui a autorisé la vente d’une montagne à un particulier pour un projet immobilier à son sommet ?

La nuit et les nuages couvent le centre du village. Derrière la fenêtre du café de l’hôtel nous observons la danse de la neige devant le clocher et les illuminations de Noël, dans la douceur brûlante d’un thé Earl Grey. La météo nous avait conditionné : avec le sale temps annoncé pour le week-end, vous ne pourrez faire qu’une brève balade. Nous avions négligé d’emporter un sac à dos, et avions très soif.

Le dimanche matin, sous un ciel éclatant de soleil et des sapins couverts de neige fraîche, nous sommes remontés en raquettes vers Combe Oursière, jusqu’au point de vue sur le plateau du Vercors.

Après un déjeuner en terrasse à la cafét de la station, en quittant à regret la montagne, je lance le deuxième épisode du désastre du canal de Panama. Désormais la route des gorges du Furon et les lacets vers Sassenage sont associés aux tribulations d’armées d’ouvriers en souffrance, dirigés par des incapables prétentieux, sourds aux conseils de leurs ingénieurs.

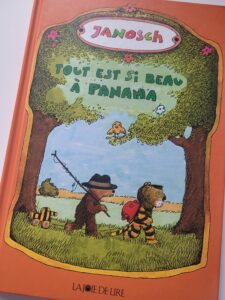

Parce que cette échappée nous avait tant plue, le week-end dernier, nous sommes repartis, en famille, à Panama.

La puissance de l’association d’émotions à un événement, un lieu, une odeur, même sans madeleine réclame, dans la mesure du possible, d’anticiper pour ne pas polluer ses souvenirs. Lorsque ma grand-mère était en fin de vie, je n’ai pas ouvert le CD de chansons italiennes que je venais d’acheter. Je lui ai chanté Sur le pont d’Avignon, parce qu’elle a grandi presqu’en face, sur le quai du Rhône. Après la douche samedi, ma fille m’a emprunté le flacon de crème de voyage. Nous l’avions acheté à Sisteron, sans réaliser qu’elle était parfumée (j’évite tous les produits à odeur). Oh ça me rappelle les Baronnies ! s’est-elle exclamée.

L’interprétation des événements conditionne notre vécu dans ses moindres détails.

Consulté pour la rébellion de mon dos, j’ai interrogé mon kiné :

-Puis-je faire des tâches du quotidien ?

-Quoi par exemple ?

-Par exemple, heu, passer l’aspirateur dans l’escalier.

-Ça dépend. Le voyez-vous comme une menace ?

Parfois oui, parfois non.

Nous avons deux robots pour le sol, un qui aspire, Buttons pour nous servir, à qui je me surprends à parler comme à un animal de compagnie, et Cinderella qui passe la serpillière, à qui mon mari laisse la pièce allumée – il paraît que ses détecteurs fonctionnent mieux ainsi. Nous n’allons pas tarder à remercier les IA consultées et leur envoyer un cadeau pour Noël. Ces robots nous aident, mais ne grimpent pas encore les marches. Si la perspective de fouler un sol exempt de poils canins est une vraie récompense, certains jours, l’idée seule de devoir déplacer deux chaises et d’appuyer sur le bouton, nous braquent mon dos et moi.

Au cours de dessin l’autre soir, le professeur nous a donné la consigne suivante : dessiner en dix minutes un autoportrait dans notre version monstrueuse, puis, dans le même délai, un autoportrait dans notre version la meilleure. Un jeune homme (non pas un étudiant même si tous ces jeunes gens je les crois toujours sur les bancs de la fac) s’est dessiné dans les deux cas en version Shiva, armé d’une multitude de bras. Il nous explique que son hyperactivité lui pèse ou le ravit selon que les tâches sont imposées ou choisies.

Oui parfois, on peut choisir de passer l’aspirateur dans l’escalier.

Mais pas aujourd’hui.

For sure.

N.B. Le titre est emprunté à un album adorable d’un auteur-illustrateur jeunesse allemand, Janosh Oh, wie schön ist Panama, dont la première publication date de 1978, et que Susanne mon amie d’enfance de Cologne m’a fait connaitre.

P.S. Pour ceux que ça intéresse, j’ai actualisé l’onglet de mes dernières lectures préférées.