Décembre a enfin décampé. Le cru 2023 a été corsé.

Soupir de soulagement. L’année s’est refermée. Dans le sillage de décembre, janvier s’est faufilé. Janvier, bonimenteur, toi qui promets d’une main le repli hivernal en allumant de l’autre les pétards du réveillon, bienvenue à toi. En ce mardi 9, j’accepte de te recevoir, mais pas avant. L’arbitraire de la date de changement d’année ne me convient pas. Perméable au cycle des saisons, je l’accepte de mauvaise grâce. Noël marque, à peu d’heures près, la croissance des jours et le retour de la lumière. L’explosion verte du printemps invite des élans nouveaux. Pour mes changements d’habitude qui requièrent, comme pour les enfants, l’inscription à une activité, la rentre scolaire de septembre me convient. Pour tout autre changement, quel intérêt d’attendre une date spéciale ? Janvier fait naître une envie d’hiberner, de se recentrer sur son noyau, avec des livres, un plaid, une tasse de tisane à la lavande, dans la lumière et le parfum d’une branche de mimosa. Janvier, un mois pour se recharger, comme les bourgeons se gorgent de sève avant de se déplier.

Je te convoite janvier, une fois traversées tes folies de jeunesse, pour la licence que tu offres de dorloter la fatigue entraînée par ton impérieux prédécesseur. Décembre tourbillon. Décembre capricieux et tyrannique comme un enfant de trois ans. Quand vais-je enfin te dire non ? Je rêve de te sauter à pieds joints et à poings fermés. Oh un jour, lorsque les enfants seront grands, je partirai marcher dans le désert au changement de lumière ! Après tout, c’est là que tout a commencé. Là-bas dans l’immensité vide et la cacophonie de silence je me reconnecte le mieux. C’étaient des treks avant les enfants. Un jour… Chaque année je rechute. Pour les enfants, pour la famille, les autres et pour moi, pour ne pas avoir l’impression de rater des moments essentiels comme si on ne pouvait pas en créer un autre jour. Comme si on était indispensable. Jeune maman divorcée, j’ai appris que la fête, c’était quand j’avais mon fils.

Quand les derniers paquets seront offerts (demain ? Dimanche ?), je rangerai l’étui des papiers colorés. Le sapin dénudé a été confié au jardin en attendant son recyclage municipal. Les deux cartons de décorations où, sous les boules, flétrissent des créations enfantines, trésors de papier crépon, sont empilés dans le séjour (jusqu’à quand ?). La caisse d’albums et contes de Noël que personne n’a relus, mais que nous avons ressortis, fidèles à la tradition familiale, retrouvera sa tanière sur l’étagère derrière la cage de Gaïa.

(Tiens, une coccinelle descend le long du bord gauche de mon écran. Je ne vais pas la faire sortir. Aujourd’hui il gèle.)

Décembre, mois sans interstice, haletant entre papillotes et gâteaux d’anniversaire de mes filles, entre courses, gâteaux, cuisine, décoration, emballages, s’est enrichi en 2023 des injonctions liées aux travaux (ménage, bruit, ménage, bruit, ménage, bruit). J’ai thésaurisé toutes mes pauses et espère bien pouvoir les dépenser en janvier. Vacances de Noël, bien mal nommées qui imposent un parcours de haies rapprochées de réunions familiales ou amicales, interdisant toute reprise de souffle entre les obstacles.

(La coccinelle remonte.)

Les semaines précédant Noël, j’ai eu le bonheur d’appeler le service des impôts fonciers pour comprendre comment remplir leur formulaire de quatre pages sur la surface nécessaire à ma micro-entreprise (réponse : « déclarer 1m2 coin de table ») et les impératifs liés au chantier ont accéléré. La paperasse administrative a atteint des niveaux hors compétition. Accrochez-vous.

Dès notre retour de Mainz, la maison à peine achetée et avant même de l’habiter, nous avons pris contact avec l’organisme d’accompagnement à la rénovation énergétique de la Métropole de Lyon. La première téléconférence avec le conseiller s’est tenue en triplex, pour moi, depuis la chambre de notre appart‘hôtel, pour mon mari depuis la maison de Mainz le jour du départ de nos meubles. Cet échange était indispensable à notre compréhension du dispositif. La recherche sur internet n’avait fait éclore que des questions. Logos, organismes et conditions s’emmêlaient dans un désordre décourageant. Il nous fallait des réponses. Nous avons reçu d’autres questions.

(La coccinelle s’est envolée.)

Oui, monsieur, nous souhaitons limiter nos dépenses énergétiques. Bien sûr, nous préférons une maison BBC à une passoire énergétique. Comment faire ? D’abord un audit énergétique, pour être bien sûrs que ça fuit partout et que les fenêtres des années 1950 sont à remplacer. Bilan : un chantier décalé de six mois et une fuite malvenue d’euros. Une architecte a été embauchée, des plans dessinés et une consultation a produit des devis d’une quinzaine de corps de métiers. La réunion de lancement de chantier nous a rassurés : il existe encore des univers où la réunion n’est pas une parade sociale où brasser des inepties en gonflant ses plumes. On ne peut pas pipeauter avec les centimètres quand il en va de l’aplomb d’un mur. Un jour de fin octobre, miracle, le chantier a débuté. En parallèle, les échanges avec l’organisme d’accompagnement s’intensifiaient. Ils sont devenus un emploi à temps plein. Envoi de devis, de contrats, de plans, du laborieux audit.

Sachez-le – mais ne me croyez pas sur parole, j’y ai moi-même renoncé – les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique sont au nombre de quatre. Ils exigent des documents proches, mais non identiques et s’inscrivent dans des parcours temporels différents.

Ah au fait, nous dit-on, vos artisans doivent être certifiés RGE. Tous ? Non pas tous. Seulement ceux qui interviennent sur la rénovation, pas sur l’extension. Le sont-ils ? Certains. Les autres ? Ben, ils vont s’arranger ou… comment fait-on ? On appelle, quelques jours avant les fêtes, de parfaits inconnus pour leur demander un devis en urgence. C’est pour les aides à la rénovation énergétique, vous comprenez, avant la fin de l’année, sinon tout saute avec le bouchon de champagne.

La répartition des tâches s’opère entre mon mari et moi. Il a la galanterie de se coller à la paperasse et à la microfinance, merci à sa patience, moi j’ai juste envie de planter mes ongles dans certaines joues, donc je prends en charge les relations humaines sur chantier.

Les devis comme ça, ça va ?

Non. Le monsieur est formel, le formalisme est impératif. Le devis doit comporter le tampon RGE, la date prévue pour le début des travaux (et, si en raison des échanges infinis, la date est dépassée ?), la photo du chien de l’artisan, en l’absence de chien, trois poils de la queue de son chat. Faute de ce dernier, joindre en trois exemplaires une non-facture d’animalerie.

Et la VMC, hygro ou pas hygro ? Je ne veux pas savoir ce que ça veut dire. Je sais juste que c’est plus cher, non nécessaire dans notre cas, et qu’un mot oublié dans le rapport d’audit nous a occasionné avec le conseiller – sans exagérer – une trentaine de mails, plusieurs coups de fil, dont un avec, à un bout, mon mari, l’architecte et moi. Quand nous avons raccroché, nous nous sommes regardés perplexes. Et… nous avons renvoyé un mail au conseiller décidément bien mal nommé : en fin de compte, c’est recommandé ou imposé ?

Elles ont beau jeu les subventions. Il faut s’en méfier comme de la peste pour éviter, sous prétexte d’aide financière, d’engager des dépenses inutiles pour répondre à certains lobbies. Ce matin encore, un artisan honnête a refusé de faire une étude intermédiaire d’étanchéité à l’air de notre garage – réclamée par qui vous savez – où des fenêtres viennent d’être installées. Le mur du garage est aujourd’hui percé de plusieurs trous gros comme le bras.

Déjeuner mi-décembre, à la maison. Mon mari m’annonce entre deux bouchées de porc à l’ananas :

– Ah au fait, le conseiller m’a dit que les conditions de certaines aides changeaient l’année prochaine. Si l’on ne remplit pas les conditions avant le 31 décembre, il faudra tout recommencer, repayer un audit énergétique et payer un accompagnateur privé.

Je hurle.

-Quoi ? Si j’avais su, jamais, jamais tu m’entends, on se serait engagé dans ce dispositif idiot !

(Certaines mentions peu polies ont été censurées.)

La contrainte absurde devient loi. Je m’en doutais, mais mes attentes négatives ont été largement dépassées. Notre interlocutrice du bureau d’étude énergétique a disparu mystérieusement avant de nous renvoyer la version corrigée de l’audit dans les temps.

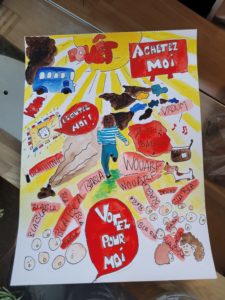

À part ces plaisirs administratifs, les dernières semaines, ont été celles de l’évolution du chantier : il a pris de l’altitude et annexé notre espace de vie. Un plafond a été coulé et des artisans peuvent regarder par-dessus mon épaule ce que j’écris alors que je suis au premier étage. Un mardi, seule à la maison, sachant mon environnement grouillant peu propice à l’écriture, j’ai décidé de me consacrer aux arts manuels. Sur la table à manger, j’ai préparé tubes de gouache et pinceaux, à côté d’un gobelet violet en plastique rempli d’eau et d’un bloc de papier épais. Armée de mon nouveau casque à réduction de bruit (qui marche mieux que le précédent, mais est loin d’être magique) et d’une playlist de morceaux de comédies musicales (antidote au réel menaçant), je me suis installée pour peindre les illustrations d’une histoire pour enfants que j’ai écrite. Le dessin en cours représentait mon héroïne en fuite, assiégée par un environnement agressif (bruits, lumière, odeurs, couleurs, foule).

Là, assise le pinceau à la main, je guette et accueille, les menuisiers pour la fenêtre de la salle de bains (découpage de carrelage, poussière métallique d’éruption volcanique, bruits stridents). Ils entrent, sortent, entrent, sortent, entrent, sortent. À chaque passage, Gaïa aboie. Ensuite vite, je passe l’aspirateur et la serpillère, gestes rapides et presque inutiles vu l’encrassement occasionné, mais indispensables pour ma survie du jour. Dans la salle de bains, la plante verte est devenue grise. Je décide de passer un coup de chiffon minimal et pour ne pas me salir le visage à chaque fois que je dégage une mèche de cheveux, je la bloque avec une barrette rose de petite fille qui ne sert plus que dans la douche.

On frappe. Gaïa aboie. Je descends et, dans l’entrebâillement de la porte, prévient un grand monsieur barbu habillé de noir.

-Je ne veux surtout pas laisser la chienne s’enfuir, le portail est ouv…

Trop tard. Chorégraphie désordonnée de longues minutes agrémentées de croquettes pour parvenir à la faire rentrer.

-Je viens déposer la clim pour le maçon. Il faut que je la mette en marche un instant.

-Très bien venez.

Je monte, il me suit.

– Tiens, c’est moi qui l’ai installée il y a quelques années. C’était une vieille dame qui vivait ici, non ?

-Oui.

Gaïa aboie. Il grimace. Oui, son cri est aigu et pénible, à qui le dites-vous.

Soudain, la scène m’apparait de l’extérieur, comme spectatrice de moi-même je vois sur la table, une activité de maternelle (dans les milieux non artistes, la peinture sans chevalet c’est pour les enfants). D’un geste machinal, je passe la main dans mes cheveux, et je sens… la barrette rose. Je la défais discrètement, comme si c’était possible quand on est en face et à deux mètres de son interlocuteur.

Il entre, sort, entre, sort, entre, sort. À chaque passage, Gaïa aboie.

Je remets mon casque, Julie Andrews me ramène dans les contrées joyeuses de La mélodie du bonheur. Je peins. Je peins mon héroïne qui fuit des chiens qui aboient, des coups de klaxon, des odeurs pestilentielles, des gens trop nombreux et bavards. Tiens si je rajoutais la poussière de la salle de bains ?

On frappe. Je descends. C’est le plombier.

-Je viens vérifier les tuyaux du chauffage en haut. Je les ai modifiés en bas.

-Oui, oui, bien sûr.

Il entre, il sort… vous imaginez la suite.

Avant de partir, il coupe, jusqu’à la réception d’une pièce de rechange, le radiateur de la pièce où j’écris. Dans mes oreilles, Matilda chante Quiet où elle explique comment, avec toutes les questions dont son cerveau la bombarde et son besoin de calme, elle se sent différente de son entourage bruyant, et que parfois, enfin, elle se retrouve dans l’œil du cyclone.

Matilda, personnage de Roald Dahl sublimé par Tim Minchin (le compositeur) c’est mon idole. En avril 2017, à la sortie de la comédie musicale à Londres, j’avais acheté le CD et la partition pour piano. Mes filles et moi entonnions les chansons à tout bout de chant, pardon, de champ. J’en avais même fait une sculpture en terre – dont j’ai hélas, brisé les chevilles lors du transport depuis l’atelier. Elle me rappelle, quand les choses deviennent un peu trop sérieuses, que « sometimes you have to be a little bit naughty » (parfois, il est bon de savoir désobéir). Vous entendez monsieur le conseiller ?

Restons avec Roald Dahl. Décembre nous a permis de retrouver à Londres une partie de la famille autour de la dinde, des choux de Bruxelles et du Christmas pudding de rigueur. Nous avons offert aux enfants le spectacle des Witches (Sacrées sorcières) au National theatre. Merveilleuse comédie musicale comme seuls les Anglais savent faire. Décors, costumes, comédiens de tous âges, musique, paroles tout était formidable (presque au niveau de Matilda, c’est dire).

Le lendemain, toujours sous le signe de Roald Dahl, nous sommes allés voir Wonka. Dans ce film insipide comme son acteur principal, les rares idées pétillantes sont piquées à Mary Poppins (entre autres films), l’histoire est inexistante et la seule bonne blague dévoilée par la bande-annonce. Comme quoi, n’en déplaise à ceux qui veulent édulcorer ses écrits, il ne suffit pas de subtiliser un personnage à un génie de la littérature pour produire un récit intéressant. Le moment fut pourtant délicieux en raison du confort du cinéma-lounge (rangées de sièges très éloignées les unes des autres avec des dossiers qui s’abaissent comme en TGV 1re classe, mais en plus moelleux). J’ai pu digérer mon cheese-cake et mon thé dans un lieu historique. Ce cinéma a été installé dans le bâtiment des Olympic studios où jusqu’en 2009 les grands noms de la musique ont enregistré leurs disques (The Beatles, David Bowie, U2, Madonna…). Avant Wonka, la projection d’un extrait d’un enregistrement des Rolling Stones valait à lui seul la séance en raison de l’unité de lieu.

Je me suis sortie bizarre en sortant. Jambes flagada, cœur accéléré, vague sensation de malaise pendant une paire d’heures. Après la série de questions hypocondriaques et les suites catastrophiques envisagées, j’ai réalisé que c’était dû au thé. Un thé en feuilles servi dans un café. Les Anglais le font très fort et le boivent avec du lait. Pas moi. D’habitude, je prends du thé déthéiné, ou je le fais très léger. J’ai très vite sorti les feuilles de la théière, mais vu la dose, ce n’était pas assez rapide. Je ne bois aucun excitant légal depuis près de quinze ans, car mon corps, si réceptif aux moindres stimuli, me l’interdit désormais. Une gorgée de vin m’a rendue malade pour la soirée en octobre. En compagnie, on me le reproche : tu ne te lâches jamais ? Un système nerveux aussi impressionnable oblige sa propriétaire à une discipline de fer si elle veut survivre dans des conditions pas trop inconfortables. Je paie trop cher de vouloir faire comme tout le monde. Je vous en dirai peut-être plus un jour.

Le retour de Londres était prévu le samedi 30 décembre à l’aurore. Je me suis couchée tôt, avant mon mari qui avait encore à faire en bas. Peu de temps après m’être endormie, une odeur nauséabonde de flacon de dissolvant ouvert sous mon nez m’a réveillée. L’écœurement rend égoïste, j’interroge mon mari assoupi :

– Beurk, c’est quoi cette odeur ?

-Quoi ? Je ne sens rien.

-Si c’est atroce.

-Ce doit être les deux chemises que j’ai étendues dans la chambre. Y’avait plus de cintres en bas.

Il se lève gentiment et sort les habits coupables de propreté. Peu à peu, l’odeur s’effiloche. Je peux me rendormir.

À peine réveillés, les yeux bouffis, nous nous entassons à cinq dans un taxi. Il longe les rues éteintes de cette fin de nuit. Le trottoir devant Madame Tussauds, où grouille d’habitude une queue interminable est vide. À 6 h 15, les accès habituels sur la rue de la gare de Saint-Pancras sont fermés. Deux jeunes noctambules nous croisent. Leurs robes noires légèrement dévastées signalent qu’elles rentrent d’une soirée prolongée. Chacun de nous tire une valise coiffée d’un sac-cabas et porte un sac à dos. Les cadeaux voyagent dans un sens puis dans l’autre, le Brexit n’a au moins rien changé à cela. Les mains se crispent sur les poignées, les bras font mal, mon sac glisse et me cogne la jambe. Pourquoi nous imposer ce long détour ? Nous comprendrons vite, à la foule agglomérée le long des barrières installées pour interdire l’accès à la zone d’embarquement qu’il y a une perturbation. L’affichage nous le confirme : les six premiers Eurostar du matin sont annulés. Une annonce vocale précise : en raison d’une inondation dans un tunnel sous la Tamise au sud de Londres, toutes les circulations sont interrompues. Consultez le site internet pour changer vos billets. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée.

Vraiment ? Pourquoi ai-je l’impression qu’on demande aux voyageurs d’aller se faire voir ailleurs et surtout très loin ?

Justement ailleurs et loin c’est là où nous désirons tous aller.

Deux, peut-être trois employés s’assurent que personne ne dépasse la barrière. Ils ne peuvent rien faire, répètent-ils aux empressés qui les interrogent. Mais la plupart des naufragés restent calmes et résignés. Autour de nous, des groupes de touristes du Mexique ou des États-Unis sont échoués sur des récifs de valises plus grosses qu’eux. Que vont-ils faire ? Nous ne sommes pas à la rue à Londres, et par miracle, après des heures à pianoter sur des téléphones dans le hall de la gare, nous trouvons des places pour le lendemain.

Nous ratons notre deuxième Noël avec ma famille, et devons trouver au pied levé une solution de garde pour Gaïa dont la gardienne part en congé (finalement, elle a retardé ses projets, merci à elle). Malgré l’incertitude de la reprise du trafic le lendemain, cette journée de rien, cadeau de Noël impromptu de la part d’un tuyau explosé, m’a fait le plus grand bien. Je me suis trompée au début de cet article. Décembre m’a bien offert, à son corps défendant, une journée de pause.

Je vais la prolonger en pensée. Alors que j’écris ces mots, deux électriciens manient un marteau piqueur à deux mètres derrière moi. Je fais semblant de n’entendre que cette symphonie de Dvorak transcrite pour piano.

La coccinelle a disparu. Il neige. Je vais sortir attraper un flocon avec la langue et mordre ce froid qui m’apaise, espèce en voie d’extinction.

Je vous souhaite une année 2024 pleine d’éclats de rire et de surprises joyeuses, douce comme le pull que je viens d’enfiler. Merci du fond du cœur d’être là. Je ne vous vois pas. Mais quand je clique sur publier, je vous espère.

P.S. : S’il le faut, que diriez-vous de la résolution suivante : toujours laisser la priorité aux hérissons et aux oiseaux ?