Se séparer de souvenirs et bouturer des roses

Oups, ça déborde… Ça déboooorde !

-Et alors ?

-Ça coule ! Qu’est-ce que je peux faire ?

-Enjoy !

-Aiiiiiide-moi steuplaît.

-Tiens.

-Merci.

Je saisis à deux mains l’objet tendu par mon mari, mon ordinateur. Ce qui déborde de mon cœur, je l’attraperai dans mes doigts, dans des mots, des phrases, un article, un livre. Plusieurs livres. Ça déborde tellement, il en faudra, des pages et des pages pour éponger la joie. La joie de me rendre compte que mon corps et mon Ardèche, dont la flamme vacille ces temps-ci, me rendent heureuse. Pour le réaliser, j’ai commencé par m’effrayer de la perte possible de leur socle fidèle.

Je suis en phase de de tri de mes biens matériels pour visiter mon passé sans bleus aux émotions, avec la ferme intention de laisser entrer de nouvelles histoires. Ma voisine semble connaître une période analogue. J’écris sur la terrasse et son échange avec une visiteuse enjambe le grillage et ma concentration. Elles se tutoient inspectant une paire de fauteuils tapissés de vert bronze, installés de guingois dans la pelouse tondue de frais. L’une, de vingt ans mon aînée, souhaite s’en débarrasser et l’autre, de dix ans ma benjamine, les acheter, si son mari est d’accord. Oui, elle va lui en parler.

Cet éclaircissement de mes étagères, au sens jardinier, clôturera plusieurs déménagements. Des objets bringuebalés de Lyon à Villeurbanne puis à Mayence, puis à Lyon, puis à un abri de jardin qui déborde lui aussi, vont encore me consommer du temps, mais pour la dernière fois. Je voudrais pouvoir replier seule, le cas échéant, mon baluchon. D’habitude, seule la bienheureuse énergie de la colère me donne la force de trancher, jeter, déchirer, renoncer, et m’aide à m’offrir ce dont j’ai tant besoin, un cadre de vie apaisé (disons le plus apaisé possible, quand on vit avec des ados et un chien). Il semble que la joie aussi propulse en avant.

Vieillir entraine la multiplication des cartons de souvenirs mais autorise à se protéger. Se faire du mal pour faire plaisir aux autres ? Non merci. Exit les échanges et activités qui contredisent mes besoins. Maintenant il est temps de me séparer d’objets qui ne blessent pas mais encombrent. Les kilos de carnets remplis de notes ? Je les jetterai. Pourquoi ne pas organiser une exposition de mes sculptures ? Régulièrement je longe les étagères la tête penchée, le doigt sur la tranche des livres pour sélectionner ceux que je ne relirai pas, n’ai pas assez aimé pour les prêter et dont la vue ne me fait pas sourire. Je les empile dans le garage dans deux sacs, l’un pour Emmaüs et l’autre pour la librairie anglaise Damnfine Bookstore. Lors de ma dernière évacuation vers la foire aux livres du lycée, ma fille était revenue avec un roman que j’avais donné. Regarde maman, il a l’air trop bien !

Soudain, un virus printanier a interrompu mon élan et m’a condamnée à un corps inconnu. Il décide de ma compétence à agir, m’ordonne souvent de renoncer, me pousse sur le canapé ou, les jours ensoleillés, sur un transat dans l’herbe. C’est viral, ça devrait passer. Notons le conditionnel. Alors je prends ce corps en patience, je le soigne, sans colère puisqu’il m’a volé cette précieuse énergie. La frustration jaillit parfois en une tristesse résignée. Quand il me laisse travailler et vivre comme je le souhaite, j’en ressens une profonde gratitude. La liberté d’agir peut s’envoler du jour au lendemain. La sagesse germerait-elle de l’absence de choix ?

Mon élan vers le vide s’est aussi trouvé tout à la fois entravé et encouragé par la séparation annoncée d’avec ma maison d’enfance en Ardèche. L’autre samedi, des boîtes pleines de papiers sur un banc de bois ont été extraites d’une armoire sombre couronnée d’une étoile sculptée, pour se retrouver sur le banc dans la cour. Les contenus débordent et exhalent un renfermé vieux de plusieurs dizaines d’années. Quels trésors et reliquats n’ai-je jamais eu le courage de jeter ? Alors je déballe, dans le désordre, les cahiers de maths de terminale, les cours de français de première, plusieurs années de fiches d’expressions en anglais et en allemand, un répertoire de vocabulaire de grec ancien, utilisé ensuite par mon petit frère. Des photos d’un séjour aux États-Unis à l’été 1989 s’échappent d’une boite à pantoufles, des lettres reçues en pension en Angleterre en 1982, d’une petite valise en osier. Dans une autre caisse s’entassent des lettres de mon amie allemande de Cologne, et le cahier dans lequel elle avait inscrit son adresse, lors de notre rencontre en colonie en Autriche. Son écriture n’a pas changé. Une affiche d’Ibiza retrouve la lumière du jour. Ramassée dans la poussière sableuse sur le chemin de la plage, elle vante, en allemand, la disponibilité d’un livre sur l’île avec des visuels festifs : une nana les seins à l’air jaillissant de la mer, des jeunes gens en string, dansant dans les lumières colorées de la piste d’une discothèque. Je l’avais épinglée au mur de ma chambre quand j’avais onze ou douze ans, passeport pour l’adolescence.

Sur une enveloppe, des lettres larges au feutre violet et aux ronds vifs sur les i, signalent son expéditrice, Janine, une amie et grand-mère d’adoption. Une carte postale de Provence, tapée à la machine, évoque Marie-Thé, qui décodait, avec délicatesse, son écriture pressée tellement illisible. Sur une autre carte postale, Dany m’invite à venir cueillir des narcisses dans son pré à Montpezat à mon retour de Londres. La correspondance digitale d’aujourd’hui ne laisse pas de trace dans les vieilles armoires et confisque, hélas, la personnalité et les émotions de l’écriture. Tous ces souvenirs précieux, je décide de les trier à Lyon. Ils quittent l’Ardèche en l’état. En revanche, les cours d’école de commerce, que j’ai tellement détestés, la fonction crédit, la comptabilité, à laquelle je n’ai jamais rien compris, la finance, le droit des sociétés, s’empilent dans un grand sac poubelle gris renforcé, acheté à cet effet. Seuls un cours en anglais de droit du marketing, et un cours en allemand sur le Saint Empire romain germanique en dernière année m’ont tenu la tête hors des avalanches austères de chiffres.

Des dossiers cartonnés roses, Parcoursup de jadis, émergent. Incapable de décider et de renoncer, condamnée aux rails tracés par d’autres pour les bons élèves, j’avais rempli autant de dossiers que de types de classes préparatoires, toutes sauf véto qui ne m’intéressait pas. Je m’étais donc retrouvée à jouer à plouf-plouf avec mon jeu de cartes roses, comme on effeuille une marguerite. J’irai, j’irai… dans la voie où je renonce au moins de matières. Au centre d’orientation du lycée, le résultat d’un test réalisé sur ordinateur, oui en 1988, m’avait bien frustré : intérêts égaux pour les sciences et les matières littéraires. J’ai juste oublié de lire les réponses aux questions que je ne me posais pas, tout hypnotisée par le système scolaire que j’étais : gros intérêts pour l’extérieur, le sport, la nature, la création, intérêts faibles pour la gestion. Je suis partie en classe préparatoire HEC avant de trébucher, hélas, la tête la première, en école de commerce. Je commence à peine à m’en remettre.

Au moment de saisir ses vœux dans Parcoursup, même si aujourd’hui les passerelles sont plus ouvertes, j’ai répété à ma fille : ne choisis pas seulement les études, prends garde aux métiers auxquels elles mènent. Et surtout, ne fais pas une école de commerce. Je montrerai les dossiers roses à mes filles qui se passionnent pour l’histoire du XXe siècle.

Le sac poubelle gavé, énorme et lourd, part à la benne de recyclage du bout de la rue. Les lettres et les cartes postales, l’affiche topless et les photos rejoignent les cabas de livres sur le sol du garage. Sur les caisses de documents, en équilibre, chavire le petit chapeau gris en feutre de mon uniforme anglais, décoloré, avec à l’intérieur, cousues sur la bordure, des étiquettes tissées au nom des deux précédentes petites propriétaires. Quand l’envie me prendra, je feuilletterai lettres et photos une à une. Je ne garderai pas grand-chose, juste une nostalgie mélancolique, pour éviter à quelqu’un d’autre, un jour, de devoir tout jeter dans un grand sac, à la benne de recyclage au bout de la rue.

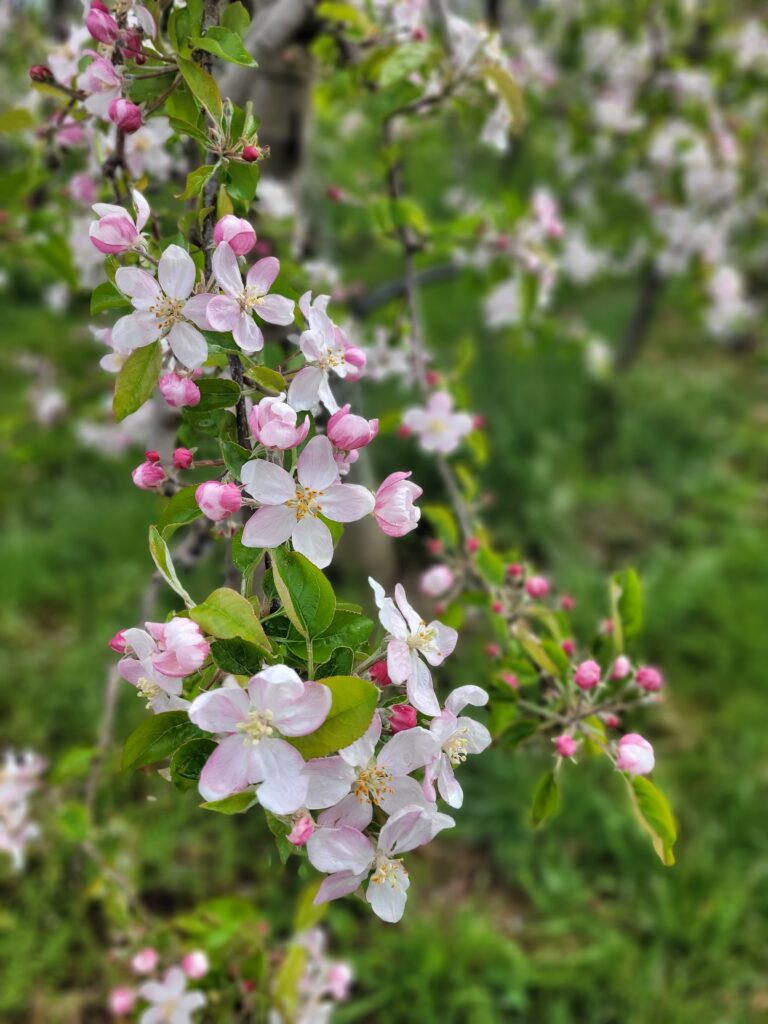

De ma maison d’enfance, j’ai rapporté des bouquets parfumés de roses anciennes, aux tiges courtes et tordues qui griffent les doigts de leurs fines épines. Lorsque leurs pétales se sont répandus sur la table, j’ai coupé leurs têtes fanées et taillé dans leurs tiges des boutures en suivant un tuto de YouTube. Elles sont plantées dans des pots humides de terreau à semis, devant la porte-fenêtre, sous des mini serres taillées au couteau à dents dans des bouteilles en plastique d’Orangina et d’eau de Vals. J’en ai trop planté c’est sûr, mais je ne voulais renoncer à aucune. Avec un peu, beaucoup de chance, l’une d’entre elles s’enracinera. Je voudrais bien les racheter, mais leurs noms m’échappent et les IA ne savent pas encore identifier les rosiers anciens. Ma visite trop tardive à la roseraie du jardin botanique du Parc de la Tête d’Or ne m’a pas renseignée non plus. Je déterrerai des rhizomes d’iris de toutes les couleurs, tant pis si ce n’est pas la saison.

Des reliques d’un temps où les souvenirs sur papier étaient précieux (oui, j’ai cent ans), deux albums photos posés sur la commode de ma chambre de Lyon sont un signe, le signe qu’il faudra bientôt signer au bas d’un contrat de vente et confier à d’autres, pour toujours et à jamais, ma chambre d’enfant, mon trou dans la haie pour sortir danser la nuit, mes rosiers préférés anonymes et les empreintes de ma mère. Mes fantômes pourront enfin se reposer.

Pour traverser cette étape, j’ai commencé à écrire un livre. Je le veux court et tendre, tarabiscoté peut-être, avec des épines et parfumé. Sa bouture dans cet ordinateur a déjà pris.

Lors d’un passage récent dans cette maison chérie, j’ai présenté les roses anciennes à une amie. J’en ai rapporté des brassées, pour parfumer le séjour de Lyon, les chambres de mes filles coincées entre bac international en anglais et brevet franco-allemand, pour les regarder s’affaisser sur ma table de verre, rendre les pétales et leur lumière parfumée, et m’offrir leurs tiges pour de nouvelles tentatives de boutures.

Nous avons croqué du saucisson, du pain, et des abricots sur les bords d’un ruisseau où bronzent les grenouilles, face à une cascade éteinte, qui déborde après l’orage. Je l’ai vue couler une fois dans ma vie, voilà peut-être quarante ans. Moi, déjà avant les gros orages, je déborde. Avant les tempêtes de tristesse, et les ouragans de bonheur. Et puis aussi un peu pendant, et beaucoup après.

En regardant la cascade, la plante de mes pieds s’est souvenue du relief grumeleux du bas des falaises où j’avais grimpé enfant, incapable de vivre en deux dimensions, toujours attirée par le rocher, la branche inaccessible, le mur. Pour aller voir de haut. Pour rire, glisser, jouer à me faire peur, m’inventer une vie de Robinson suisse, repérer les baies à grignoter, les tiges à croquer, les pétales à sucer.

Ça coule et ça déborde, mes doigts ne vont pas assez vite pour éponger l’épanchement de mon cœur. Parcourir l’Ardèche avec une amie d’ailleurs me prête son regard extérieur, et il me souffle que vraiment c’est une chance d’avoir grandi dans un pays de vacances, d’artistes, de passionnés, de gens authentiques, dans un jardin de roses anciennes parfumées où le pré est tondu par un âne qui témoigne son affection à grands coups de tête poussiéreux.

C’est un trésor. J’ai envie de m’y perdre à nouveau dans mon Ardèche, de tout quitter. Pas tout Estelle, hein, je t’ai à l’œil, même si je suis la seule puisque désormais tu es entrée dans l’ère des invisibles, quand tu te baignes de façon spontanée dans un trou turquoise de l’Ibie, en culotte et soutien-gorge. Tu ne peux résister aux remous d’un rapide de poupée, comme la petite fille en culotte rose, qui marche en équilibre sur les rochers en travers du courant, en s’aidant des mains, et glisse sur le rocher moussu jusque dans le trou d’eau. Un trou d’eau où tu ne peux te baigner qu’allongée, dans les bulles de la rivière, les bulles de ton souffle.

Cette rivière magique, qui sourd par endroits d’un lit de galets, en un flot turquoise, insolite, attire les amoureux des baignades en eau vive dès les premiers rayons de soleil. Les voitures garées en contre-haut viennent du Vaucluse ou de Hollande. Un jour, dans la cantine d’une tour de verre, un collègue avait mentionné cette vallée confidentielle. Surprise, je l’avais interrogé : tu connais cette rivière ? Oui m’avait-il répondu, j’étais au lycée dans le coin.

À travers le filtre de mes souvenirs, l’Ardèche devient musée. Cette boutique fermée, c’était mon studio de danse et la vitrine de bois était peinte en violet. Le magasin d’épices a été créée par une dame qui partait en fourgonnette s’approvisionner au Maroc. Mon miel préféré, je l’achète dans la Grand-rue au marché. Une grande amie habitait là, au bout de cette impasse.

De retour, épuisée mais sereine, j’ai compris. Compris que laisser partir ma maison d’enfance pour cause de temps qui passe ne me coupera pas de l’Ardèche. La joie de cette réalisation inattendue a jailli et débordé en mots dans l’ordinateur tendu par mon mari et en projets d’aventures.

Pour rendre un peu de sérénité à mon intérieur encombré, je lance le cycle de nettoyage du robot Cinderella. Il refuse de bouger et m’interpelle :

« Mettez une lingette de nettoyage et appuyez sur Clean. »

J’éclate de rire.

Je ne savais pas que Cinderella causait autant et surtout qu’elle avait un accent québécois. Mon mari s’amuse aussi avec les voix du GPS dans la voiture. Je n’ai pas de GPS pour traverser, de façon sereine, la séparation d’avec un lieu qui m’émeut autant, mais j’entrevois le chemin. Tourner à droite après les châtaigniers, glisser entre les genêts, et plonger dans la première rivière secrète.

Tant pis si ça déborde.